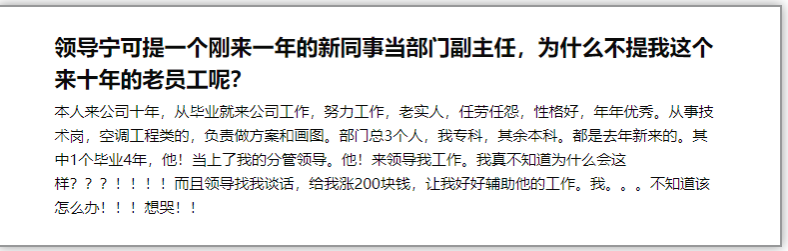

最近在知乎上受邀回答一個職場問題,挺有代表性的。問題如下圖:

信息比較有限,我們只能通過腦補的方式來完成一些分析和推斷。

01

個人的問題

以前我寫過一篇“能力陷阱”的文章,說過類似問題。

作為現任領導的第一要務,是保證組織的有效運行,如果把組織比喻成一臺機器,那么每位員工就是這臺機器上的螺絲。

有的螺絲是通用的,可以用在這兒,也可以用在那兒,但有的螺絲不能挪地方,否則會影響這臺機器的整體運行。

這么說,你大概就能理解那位朋友的處境,做技術崗10年,能力出眾,所以這個崗位屬他最勝任,如果把他提拔當了副主任,原來這個技術崗位誰來頂呢?

換句話說,領導覺得這哥們在技術崗為公司創造的價值,大于他在副主任崗位。

從這點你可以看出,領導選拔干部和我們的邏輯是不同的,我們常常以為,把現有工作做的出色,或者對公司忠誠多年,決定了晉升。

這其實是種誤區,是把晉升當成了一種獎勵,而領導的邏輯不是這樣的,他們首要考慮的是如何更低成本、更高效的讓組織機器運轉,哪里會在乎螺絲的想法?

而且,從這位朋友的表達,能感覺到,他是個任勞任怨的主兒,估計領導對這點也拿捏的死死的,所以沒給他晉升,就給點糖吃,哄著他老實干活。

如果這位朋友真的把晉升看的如此重要,那就應該強烈表達不滿,甚至以離開公司來做籌碼,這樣機器運轉受到威脅,領導也要重新評估代價和收益。

當然,這么做的前提是,你的能力要能支撐起這個籌碼,所以自己也得評估一下。

事實上,這位朋友面臨的情況可能復雜的多,年齡、學歷都是硬傷,所以很有必要去了解一下公司的規則,以及領導的偏好。

02

公司的規則

“把規則搞清”是一個最務實的忠告,玩游戲首先得知道游戲規則啊,然而,很多人并不明白這一點。

比如,上面那個案例,這朋友不知道有沒有把他們公司的“晉升規則”研究一下,搞不好那規則里就有規定,“本科以下學歷不能晉升”。

你可能會說,這么明確的規定,難道那朋友會不知道?

事實上“晉升規則”往往并不會全面公開,而是由HR和主要領導掌握,這種規則可以稱為“隱蔽規則”。

請注意,這和潛規則不是一會事兒,“大領導喜歡提拔女干部”,這叫潛規則,不會寫在文件里。

而“隱蔽規則”一般都有明文記載,比如會議備忘、文件啥的,只不過這些記載不會給大眾知道。

我的前東家當時就有個什么“晉升鐵律”,有年齡門檻、學歷門檻、還要有前后線工作經驗、三級機構工作經驗等等,其中還有很多細則備注,比如,自考、MBA那些學歷都不算。

這么一套苛刻的玩意,多數基層是不知道的,公司一般也不會讓大家知道。

因為“晉升”是一種工具,不僅可以選拔干部,更可以給大家制造希望。

如果大家都知道晉升的希望如此渺茫,誰還會賣力工作呢?還不都每天摸魚、做兼職?

就像有經驗的騎兵,沖鋒打仗時,會把馬的眼睛蒙上,看不清前方時,才能更義無反顧的奔跑。

所以,對于一個想晉升的職場人,把隱蔽規則搞清楚就是件很重要的事情了。

那么,怎樣搞清楚呢?

那就是搞搞內部關系唄,我見到那些升職很快的人,都有這個特質。

他們和很多關鍵崗位,例如人力資源,老板秘書,會議行政之類的關系都妥妥的。

什么潛規則、隱蔽規則,甚至哪個崗位有空缺,領導希望什么樣的人都搞的明明白白,你說這樣的人是不是晉升的機會更大點呢?

你可能覺得這些說法有點世俗,沒辦法啊,體系里混就是這樣的。

哪天你想開了,看透了,也可以像我一樣,脫離體系,成為閑云野鶴。

但你想在體系里混得好點,就要懂得這些世俗的規則。

回到案例中來,如果你了解了規則后,發現自己不符合怎么辦?

比如上文那朋友是大專,如果晉升要求是本科,是不是就沒戲了?

那要看有沒有特例,以及特例的條件是什么?

例如,我在500強時,某個崗位,有個35歲以上不得晉升的條件,但有個37歲的干部,明顯年齡超標了,但最后還是通過了。

領導們的意見是:

雖然超齡,但在核心崗位多年,專業能力很強,如不晉升,可能被競爭對手挖角,給公司帶來損失。

你看,這就是鐵律下的一個特例,也就是說在這種條件下也是有可能通過的,那你就要衡量一下自己是否符合。

再強調一下,這些內容你肯定要通過“內部渠道”才能了解到的,我們做大客戶銷售的,一般會在客戶內部找一個內線來收集信息,在體系內想持續晉升,差不多也需要這個套路。

記住,無論是國家的戰爭,還是市場的爭奪,甚至是贏得心儀的女孩子,能不能掌握核心信息,直接決定成敗。

上面說的是公司層面的事,接下來我們可以說說領導的事,畢竟很多小公司沒有這么復雜的制度,很多決策就是大領導拍腦袋。

就算在大公司,領導的喜好,也很大程度也決定了你的未來。

03

領導的偏好

請允許我再說一次這句不討喜的話:你的仕途很大程度是由你領導“喜好”決定的。

只是,我不希望你把“喜好”二字想的那么膚淺,事實上,這是一種直覺判斷,或者說是一種偏好。

做領導的,多數是主觀性更強的人,一個六神無主的人,是很難坐上領導的位置,然而,這也意味著,當領導的人,有著更為執拗的偏見。

比如,我認識一位領導,是那種業績唯一論的人,只要你能把業績搞上去,哪怕私生活混亂的像冠希哥一樣也無所謂。

而另一位領導,卻擁有道德潔癖,覺得當領導的人,首先要潔身自好,這樣的人能走的更遠。

不說對錯,顯而易見的是,兩個領導對提拔的人,肯定擁有不一樣的內在標準。

接著,你可能會問這個內在標準是怎么形成的呢?

形成的原因可能是多方面的,但是以我的觀察,這往往是領導根據自己的出身和路徑來做出的選擇。

比如,做市場出身的領導,更喜歡提拔做市場出身的員工,做技術出身的領導,更喜歡提拔同樣技術出身的人。

這點,我還是蠻有發言權,我以前是做市場的,后來做產品總監,提拔我的領導以前也是做市場的,他覺得我比較有市場嗅覺,總能找到一些新的市場機會。

后來,一位新領導接班,純技術出身,就很瞧不上我,總說我做市場出身的,太感性,沒有足夠的技術背景,考慮問題太粗線條......

雖然我業績比以前還好,但卻背負了一種原罪,就是得不到那領導的認可,當時特別郁悶,覺得職位越高的人,怎么偏見卻越重呢?

后來發現,還真是這樣,道理很簡單,成功的人,不會把成功歸為偶然,而是會歸為自己對路徑正確的選擇,以及自己努力的結果。

在他們的心中,這個路徑是可以重復的,因此他們會選擇和自己背景比較相似的人,來證明這一點。

所以,從某種意義來講,領導愿意提拔的人,往往是自己的一個分身,進行著另一場打怪升級的游戲。

關于上面說的技術和市場兩個出身,只是個例子,大家不用在這兩點過度糾纏,其實相似度不僅這兩個維度,還有三觀、性格啥的,領導們往往也是一個綜合判斷。

回到開頭的案例,那朋友其實不必太糾結為啥提拔別人。

除了能力陷阱,組織規則,領導的偏好也會起很大作用,他看上別人了,沒看上你,像談戀愛找對象一樣,沒道理可講。

知道這個,也許對解決問題沒有實際幫助,畢竟領導的偏見真的很難改變,但最起碼你可以釋懷一點,知道不是自己的問題。

04

時代的更迭

從案例來看,“年齡”大概是那位朋友最大的阻礙。

他入職10年,差不多也接近35歲,這年齡不討巧啊,現在公司都愿意提拔更年輕的人。

人過30,工作以外的事兒就會變多了,結婚、生子、教育孩子、照顧老人啥的,分給工作的時間和精力就少了很多。

這不是說中年人會翹班,而是說年輕人更能豁出去玩命干活,公司當然也知道這點,機會自然也更傾向于年輕人。

你可能會說年紀大的人更有經驗啊,公司不考慮這一點么?

要回答這個,就要把“經驗”拆開來看:

對事的經驗,其實就是知識,比如,你知道如何把領導的意圖變成一份報告;

對人的經驗,就是懂得如何與人打交道,體現在管理上,可以說是領導力吧。

先說對事的經驗,說句扎心的話,這種經驗正變得越來越不值錢。

因為人們獲得知識的途徑發生了很大變化,以前都是師傅帶徒弟,經驗知識啥的都是口耳相傳,術語叫做“代際相傳”,也就是點對點傳授的意思。

所以,在原來的背景下,經驗就顯得尤為重要,你必須沉浸足夠的年限,別人才會相信你掌握了足夠的知識。

現在呢?不同了,有了移動互聯網,獲得知識很方便,渠道也多,如果年輕人懂得利用,真的能在1個月掌握你以前1年才能掌握的東西。

當然,醫生、律師這類實操技能非常強的工作,確實還需要時間來積累經驗,但是多數行業的所謂經驗,已經沒哪么值錢,“入司年限”也變得廉價很多。

事實上,網絡在改變知識獲取方式的同時,也提升了年輕人的心智,《信息革命》里面就說了,因為接觸的信息更多,更復雜,使得年輕人的心智年齡也在提高。

我的很多同齡人都有同感,說,現在的年輕人懂得真多,20來歲就懂得我們30多歲才知道的東西。

你看,心智年齡成熟,生理年齡年輕,如果你是領導,你會不會提拔這樣的年輕人?

再說說對人的經驗,常規認知是,人年紀大,接觸人多,為人更老道,而當“領導”,除了高層需要戰略規劃外,主要工作就是和員工打交道。

按照這個邏輯推導下去,必然得出年紀大點,更適合當領導的結論。

然而,時代不同了,以前當領導的,要扮演氛圍組的角色,你得能鎮住員工,讓大家心往一處使,“領導力”的術語,叫“創造共同愿景”,說白點就是“給員工畫大餅”,少給點錢,讓他們還賣命。

這招對70后、80后都管用,但對于年輕人,已經失效,因為他們的認知和我們那代人不一樣了。

網絡的普及,讓年輕人的認知路徑變得更短,經濟的發展,讓年輕人的訴求更直接:

你給多少錢,我就干多少活,別給我整那些沒用的......

員工拼不拼命,現在主要依靠頂層設計,你定的薪酬夠意思,就算領導是個木頭疙瘩,有啥所謂呢?

現在很多企業都是一臺精密運轉的機器,員工就是這臺機器上的零件,中層和基層干部類似連接線路,負責各個模塊的信息和CPU互通。

所以,發揮個人魅力啥的都是次要的,只需要做好“上傳下達”就行,上面的意思,及時有效的傳遞給員工,市場和基層的情況,客觀準確的反饋給上面。

這種背景下,組織是選擇沒經驗的年輕人,還是選擇為人老道的中年人,區別不大,但是年輕人更有精力,錢也可以給的更少一點......

所以,越來越多的年輕人走向領導崗位是個必然趨勢。

根據本文第三部分所講,年輕時就上位的領導,日后更有動機提拔年輕的下屬,循環往復,局面形成,比你更年輕的人當你領導,甚至你的下屬當你領導,都將不再是什么稀罕事。

趨勢如此,事實如此,你必須要學會接受。

05

寫在最后

從這個問題,可以衍生出一個更值得思考的話題,那就是:為啥大家都這么想當領導呢?

當然,升職和收入掛鉤,這沒毛病,但是我們似乎也背負了更重的精神壓力。

這種壓力,理所當然,一個上了年紀,又無法晉升的人,往往會成為公司動手的目標。

現在很多公司搞什么“天使計劃”“內部創業計劃”“瘦身計劃”一系列名堂,其實就是變著法的去清理那些平庸的大齡員工。

于是,大家都很焦慮,都想爬的高點,好離安全區更近點。

職場只是一個縮影,貌似當下的我們,特別無法容忍“平庸”二字。

作家梁曉聲去一所大學講座,談到平庸時,一位學生說:“如果35歲時,我還很平庸,那我就自殺!”

你看,現在的人連死都不怕,卻害怕平庸......

事實上,平庸并不是失敗的近義詞,只是沒那么突出而已,而這世界上80%人的歸屬就是平庸。

倘若,整個環境都在以平庸為恥,那么一定是哪里出了問題,這可能才是更值得思考的地方。

《免責聲明:本站部分內容來源互聯網,旨在分享,如有關于作品內容、版權或其它問題請及時聯系!》