每個企業都希望自己能夠做到,既可面對外部環境的變化,又可以按照熟悉的模式實現自己的目標;既能夠應對變化做出調整,又能夠超越環境創造屬于自己的價值;既可以正視環境,接納環境的變化,又可以利用環境,把環境變為新的契機。而達成這一切都和營銷管理咨詢公司提出的組織柔性有關,組織柔性化能力是企業面對不確定性環境并獲得持續成長的關鍵因素。

每次遇到巨大危機時,組織柔性都會成為人們關注的核心問題。事實上,組織柔性化能力一直應該是企業所必須具備的能力,但是在沒有遭遇到巨大危機挑戰時,人們似乎并未在意對其持續打造;大部分情況下,人們還是習慣于在自己所熟悉的環境里,按照自己已成功的模式發展。往往危機到來的時候,卻發現組織柔性化能力不夠,結果應對不足。

直線管理咨詢專業的營銷顧問認為在企業成長方式的研究過程中,對企業而言,總是會遭遇到危機的,或早或晚。在數字化技術背景下,迭代與顛覆更加頻繁,企業遇到了前所未有的挑戰和考驗。面臨這樣復雜、動態的環境,更考驗一個企業的組織柔性化能力。

每個企業都希望自己能夠做到,既可面對外部環境的變化,又可以按照熟悉的模式實現自己的目標;既能夠應對變化做出調整,又能夠超越環境創造屬于自己的價值;既可以正視環境,接納環境的變化,又可以利用環境,把環境變為新的契機。而達成這一切都和組織柔性有關,組織柔性化能力是企業面對不確定性環境并獲得持續成長的關鍵因素。

1、如何理解組織柔性的本質

早在20世紀30年代經濟大蕭條時,Hart(1937)等學者就開始關注企業應對經濟危機時需要具備的柔性能力。20世紀60年代以后,Thompson(1967),Ansoff(1975),Ackoff(1977)等學者開始系統研究組織柔性在快速變化和不確定性環境中的重要性,以及提升組織柔性的方法。

根據定義,柔性體現的是組織應對環境不確定性的“潛在能力”。這種“潛在能力”既包括組織在面臨環境不確定性時的決策反應能力,實現反應能力,還包括組織內部的協調度。正是由于這一“潛在能力”,一些企業在面對不確定性環境時就可以獲得新的發展機會,而另一些企業則常常陷入困境。由此可見,決定企業成敗的關鍵不是環境,而是組織柔性。

影響決策的因素很多,尤其是在危機之時,復雜與不可預測性導致決策的難度增大,加之危機帶來的時間壓力,這種決策對速度的要求遠甚于質量。實現反應的能力則決定著已作出的決策是否能夠快速被執行并取得結果,危機時,決策執行的速度以及執行的品質極為關鍵。協調度是指度量系統間或系統內部要素之間在發展過程中彼此和諧一致的程度,協調度體現了系統由無序走向有序的趨勢。

組織柔性的本質就是這三者所表現出來的綜合能力,由此可以知道,組織柔性是伴隨著不確定性而存在,在不確定性沒有表現出來時很難衡量,這也是,為什么在日常管理中,人們常常忽略組織柔性能力建設的原因。但是,一旦遇到危機,組織柔性能力的重要性又被凸顯出來。

因此,組織柔性化的目的在于應對環境的不確定性,為了達成這個目的,管理者需要理解到,在應對環境不確定性時,組織柔性化能力處于何種狀態?其管理特征是什么?在理解這些狀態與特征的基礎上,才可以分析不同環境對組織柔性化能力的要求。

2、疫情危機凸顯了組織柔性問題的重要性

2020年新冠疫情,讓人們措手不及,按下暫停鍵的春節,疫情突然爆發使每個人和每個企業都處在危機之中。危機中,人們總是希望能夠信息透明公開,科學預測,可以有效作出決策。但是,事實是疫情危機無法預測。因為疫情防控,交通停頓,人們聚會、聚餐等一切社交活動都取消,餐廳與影院歇業,很多行業處在停滯之中,隨著疫情在全球蔓延,全球經濟受到影響,這一切都是新冠疫情帶給人們的不確定性。

在危機中如何獲得增長是筆者關注的一個重要的選項。在危機之中,筆者去找尋那些能夠與危機帶來的不確定性共處,甚至獲得增長的企業,研究它們真實的實踐和策略是什么。

可以發現,每一次危機中,都有企業崛起并獲得增長,其根本的核心就是,組織具有與不確定的環境相處的能力,也就是組織的柔性化能力強。具有柔性化能力的組織,適應環境帶來的不確定性,甚至可以借助于不確定性發展出自己的新空間。

同時,在研究中發現,關注組織柔性,必然會關注到傳統組織形態的剛性。在傳統的組織模式中,管控與穩定是核心特征,因為這樣的組織形態可以幫助組織獲得績效。但是,此時的組織需要在一個相對穩定的環境中,環境的穩定性為剛性組織提供了一個保護,讓傳統組織能夠從穩定性中獲得高績效。

但是,一旦環境變化,環境不再為組織提供穩定性,剛性組織就會顯得無所適從。缺乏柔性的組織,只能按照組織的慣性去行動,這種慣性無法應對環境變化帶來的不確定性,會使組織陷入混亂之中。在一個動態的環境里,剛性組織根本無法取得績效。

在組織應對危機中,還會出現另外一種情形,就是過度適應危機。當危機來的時候,因為無法認識危機,也無法認知危機帶來的不確定性,同時又要求快速去應對,在一個剛性組織形態下,甚至會采取過度的行動。但是人們往往并未認識到過度適應,恰恰是組織剛性導致的。

這些過度的行動,所遵循的依據多是組織過往的經驗,或者組織的慣性,這是一種完全被動的適應,是一種缺乏有效反應能力的選擇,如果不能在過程中做出調整,可能會因此導致組織陷入困境而不能自拔。所以,過度適應并不是組織具有柔性化能力,而是組織剛性所致。

新冠疫情危機帶來的復雜性,因為數字化技術與互聯網技術的普及,顯得更加突出。爆炸一樣的信息包裹在每一個人的身邊,人們無法辨別真偽。《麻省理工科技評論》撰文認為:新冠病毒是首個社交媒體“信息疫情”——真假信息充斥網絡,導致人們找不到正確指引而被誤導。這些“信息疫情”,讓人們陷入恐慌,源源不斷的信息擴大了危機帶來的沖擊。當人們決定打一場疫情防控戰,武漢封城和醫護人員“逆行”時,對整個社會的調適能力都是一個絕大的挑戰。在從未遭遇過的環境下,必須作出決策,這既是對整個社會的柔性化能力的考驗,也是對每個人的柔性化能力的考驗。

現實來看,無論是社會,還是個人,固有的慣性都很強大,人們習慣于希望社會穩定,經濟不斷發展,企業持續增長,按照既定的模式生活和工作。在危機沒有到來之前,這一切都是成立的,因為相對穩定而熟悉的環境讓人們可以獲得這一切,也因此養成了固有的發展模式。

疫情危機到來,經濟下行壓力加大,據一些調研報告,超過85%的中小企業熬不過三個月,這些企業處在困境之中。但是在此次疫情危機中,也有一些企業逆境增長,其最明顯的特征是,能夠快速響應變化,應對危機做出調整。危機時,人們會深深感受到,組織原有的發展模式無法給予解決方案,組織原有的慣性成了應對危機的障礙。換句話說,組織的柔性化能力高的企業,可以在危機中占據主動。

因此,如何讓組織具有較高的柔性化能力,是危機中普遍關心的話題。當管理者感受到這一切的時候,也自然會轉變自己,尋求構建組織柔性化能力的解決方案。為了找到方案,管理者先要了解組織柔性與環境不確定性之間的關系。

3、組織柔性與環境不確定性的四種組合

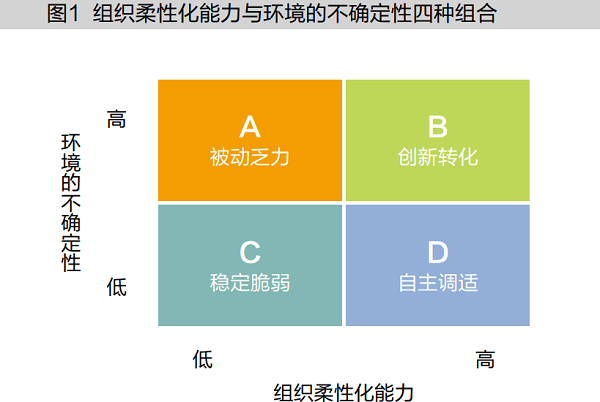

通過持續研究不同企業應對環境帶來的不確定性中所呈現出來的組織柔性化能力,我們綜合環境不確定性程度和組織柔性化能力,列出一個2*2的矩陣,共分為四個區域,對應著組織的四種狀態:被動乏力、創新轉化、穩定脆弱、自主調適(見圖1)。

從圖1來看,A區域代表環境不確定性程度較高,組織柔性化能力較低的情形。這種情形下的組織是非常被動的,面對環境的沖擊,組織沒有能力去應對,組織固守原有的成功經驗,但是這些經驗無法面對環境不確定性帶來的新問題,組織只是按照慣性在持續著,無法主動掌握自己的命運。如果組織不能夠真正意識到危機,也很可能被淘汰。

B區域表示的是環境不確定性程度增高,組織柔性化能力也較高的情形。在此情形下,企業與環境高效匹配,有能力駕馭不確定性,并把不確定性轉化為創新的機會。所以,一方面因為企業具有高的柔性化能力,對環境的不確定性有高的敏感性,所以企業具有把不確定性轉化為機會的可能性,并通過創新轉化為新發展機遇,在不確定性中獲得生機。同時,企業也有能力借助于環境的不確定性,進行轉型與變革。但是,任何的變革都有風險,如何把握風險是該情形下需要特別關注的問題。

C區域表示的是環境不確定性程度和組織柔性化能力都較低。在這種情形下,組織會處于相對穩定的狀態,但是這種穩定是脆弱的,它需要環境本身是相對穩定的,波動小的。此時組織對變化的應對能力非常脆弱,一旦環境發生改變,組織就可能陷入困境。但是,如果環境保持在相對穩定狀態中,處于其中的組織也可能會有高的績效結果。

D區域表示環境不確定性程度較低,組織柔性化能力較高的情形。這個時候,企業相對于外部環境而言,具有比較強的主導性,所以,組織能夠相對比較自主地設計業務模式、戰略選擇,并且可以為企業發展創造一個相對有利的環境。但是,如果組織過度滿足自己所處的“舒適區”,則會導致組織柔性化能力下降。

因疫情危機帶來巨大的不確定性,當下的企業處在A區域和B區域之中,因此組織柔性化的能力就顯得特別的重要,此次危機中的一些企業案例也證明了這一點。

百貨業遭受巨大沖擊,全行業2月銷售額只達到了去年同期的15%左右,但是天虹百貨卻逆勢增長,比去年同期增長了10-20%。他們運用數字化能力快速進行業務轉型,在同行都無法提供服務的時候,天虹脫穎而出,公司業務整體轉型到線上。那些依然依賴于原有的線下業務模式的零售商,完全無法調整業務模式的企業則非常痛苦,甚至可能熬不過這個危機。

4、提升組織的柔性化能力

2003年因為非典疫情,筆者在《經濟科學》上發表了一篇有關組織柔性的文章,在這篇文章里得出的結論是,實現組織柔性化能力有五項重要的前提:

(1)組織系統的柔性化,包括目標系統、管控系統的柔性化以及組織的快速行動;

(2)組織柔性強調通過設計獲取更多的行動機會,所以組織柔性更關心機會導向,而不是目標導向;

(3)必須同時關注組織戰略的轉換效率和轉換成本,也就是快速應對危機的同時,保證以較低的成本獲得更高的效率;

(4)采用保護與矯正策略;

(5)創新與承擔的能力。

當下依然可以沿著這五個方面去提升組織柔性化能力,需要做出以下的努力:

第一,樹立組織柔性化管理的理念,從整個組織系統去構建柔性化能力,無論是目標設置,還是管理控制設計,都需要有可動態調整的空間。

第二,構建柔性組織結構,更換原有的剛性組織結構,打破固有的結構和平衡。做到這一點,需要設計一些全新的組織形態,例如網絡結構、海星結構等等,動態調整組織系統,給予一線相對多的資源支持,以及信息分享,可以設計特別工作小組,或者圍繞著團隊結構,去應對外部環境的變化。

第三,形成“自組織”的特征。研究表明“復雜適應系統”(CAS)其柔性的結構具有類似生物學上“自組織”的特性,所以,在組織內部形成“自組織”屬性,可以使組織處于自我適應,自我調整的狀態。

第四,打破組織內外邊界,形成跨部門、跨組織的協同工作方式。這種協同工作方式,可以讓組織快速聚集資源和能力。一方面內部的適應性加大,另一方面外部的協同合作,也會讓組織獲得更多的資源,應對變化。此次疫情危機中的“共享員工”計劃項目,就是零售業接受餐飲業歇業店員工的一種新模式,這個模式,一方面滿足了盒馬生鮮等零售業補充業務的需求,并破解危機中招工難的問題;另一方面,給云海肴、西貝等餐飲企業,提供了保住員工的有效途徑。

第五,激勵創新,包容失敗。應對危機,需要更多的創新,正如前面所說,危機中要以機會為導向,這需要組織有創新的文化氛圍,能夠接受因創新帶來的失敗,并加快迭代,這樣的文化才能為提升組織柔性化能力奠定基礎。

《免責聲明:本站部分內容來源互聯網,旨在分享,如有關于作品內容、版權或其它問題請及時聯系!》